*拒食症・過食症の「病院の役割」、勘違いしていませんか?

摂食障害専門カウンセラーとして、12年間お母様方のご相談に乗っていると、

「病院に通っているのに、良くならない」

「先生は何もしてくれない」

という悲痛な声をお聞きすることが少なくありません。

大切なお嬢様が日に日に痩せていく姿を前に、藁にもすがる思いで病院の扉を叩いたのに、途方に暮れてしまう…そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、それは病院や医師が力になってくれない、ということでは決してありません。

実は、摂食障害の治療において、病院が担う役割は限定的なのです。

病院の役割を正しく理解し、家庭での関わり方を見直すことこそが、摂食障害の回復への確かな一歩となります。

今回は、お母様にぜひ知っておいていただきたい「病院の3つの役割」について解説します。

役割1:生命の安全を守る「体重・身体管理」

拒食症の致死率は約5〜10%、精神疾患で最も高い水準

摂食障害の治療で最も優先されるべきは、ご本人の「命の安全」です。

特に、著しい低体重や急激な体重減少が見られる場合、身体は深刻な危険に晒されています。

病院、特に入院治療の最大の役割は、この生命の危機を回避するための専門的な医療介入です。

具体的には、

・口から食事が摂れない場合の「経鼻栄養(鼻からのチューブ)」

・消化機能が衰えている場合の「中心静脈栄養(太い血管からの高カロリー点滴)」

・体力の消耗を防ぐための「行動制限」

といったように、お嬢様の状態に合わせた方法で、身体の回復を最優先に行います。

これは、ご家庭では決してできない、医療機関だからこそ可能な重要な役割です。

役割2:休学・休職のための「診断書の発行」

お嬢様が学生であれば「休学」、社会人であれば「休職」といった手続きが必要になることがあります。

心身ともに不安定な状態で、学業や仕事を続けることは、回復を遠ざけてしまう可能性があるからです。

その際に必要となる「診断書」を発行することも、病院の重要な役割の一つです。

診断書によって公的なお休みが認められれば、ご本人は治療に専念できる環境を確保することができます。

役割3:つらい身体症状を和らげる「薬の処方」

摂食障害は、心の病気ですが、様々な身体的な苦痛を伴うことが多いです。

気分の落ち込み

強いイライラ

不安感

便秘

吐き気…etc.

こうした症状は多岐にわたります。

症状を緩和するために、医師は薬を処方することがあります。

ただし、薬はあくまでも症状を一時的に和らげるための対症療法です。

薬に頼りすぎることなく、なぜこの薬が必要なのか、どんな効果が期待できるのかを、ご自身がきちんと納得してから服用を始めることが大切です。

【摂食障害】病院への「過度な期待」が、回復を遠ざける

ここまでお読みいただいて、お気づきになったかもしれません。

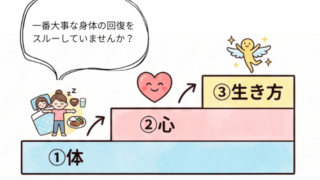

摂食障害の回復において、病院の役割は、

「身体的な安全の確保」

「症状の緩和」

といったことが中心です。

もちろん、親身に話を聞いてくださる先生もいらっしゃいますが、診察時間の中では限界があります。

「じっくり話を聞いてほしい」

「心の悩みを相談したい」

「家でどのように過ごせばいいか教えてほしい」

といった、カウンセリング的な役割を病院に過剰に期待してしまうと、「何もしてもらえない」という不満や失望につながりかねません。

摂食障害の回復のためには、病院は「治療をお任せする場所」ではなく、一時的に「利用する場所」と捉えることが、とても重要です。

【カウンセリング】お母様が変わることで、回復が始まります

病院が身体のケアをする専門家なら、カウンセリングでは、心のケアとご家族の関係性をサポートする専門家です。

特に、摂食障害の回復には、お嬢様の心の奥にある苦しみや葛藤を理解し、安心できる家庭環境を整えていくことが不可欠です。

そのためには、お嬢様を支えるお母様ご自身が、

摂食障害の「ただしい理解」

回復につながる「ただしい接し方」

を身に着けることが、何よりも大切になります(【参照】母親カウンセリング4ステップ)。

当オフィスでは、まずお母様のお話をじっくりお伺いし、お嬢様への最適な関わり方を一緒に見つけていく「お母様から変わる摂食障害専門カウンセリング」をご提供しています。

一緒に考えていきませんか?

▼オンラインで全国対応です。

▼どうして、母親がカウンセリングを受けるの?と思ったらこちら