摂食障害専門カウンセラー中村綾子です。

今、アラフォーですが、20代の摂食障害時代に太って見えた理由について、考えてみました。

当時は、拒食症から過食になっていき急激に体重が増えていきました。

最近は、10数年以上、ほぼ同じ体重・体型をキープしています。

今と同じ体重の頃を振り返って、何がちがうのか調べてみたことを基に解説します。

太って見えた理由 1. むくみ(浮腫)

低栄養(特にタンパク質不足)

菓子パンなどの過食ではタンパク質が不足しがちだった自覚があります(結果、カロリー過多だけど、栄養不足という悲しい現実にも。重度の貧血を指摘されたこともありました)。

血液中のタンパク質(特にアルブミン)が減ると、血管内に水分を保持する力が弱まり、水分が細胞の外(皮下など)に漏れ出してむくみとなる…という事実があります。

電解質の乱れ

過食嘔吐により、カリウムなどのミネラルバランスが崩れると、体は水分をうまく調節できなくなり、むくみやすくなります。

むくむと、顔や手足がパンパンに張ったように見え、体重計の数字以上に太った印象になるのは、私も経験しています。

今よりも体重が4㎏くらい少なかった時でも、顔だけがプニュプニュで「異様なふくらみ」をしていました…

ぜったいに公開できない写真ですが、今でも時々見ています。

太って見えた理由 2. お腹ぽっこり

筋力低下

栄養失調、特にタンパク質不足は筋肉を分解させてしまいます。

過食がはじまる前でも、この自覚がありました。夜になると膝下(ふくらはぎ)にすごい痛みがあり、切り落としたいくらいでした。

後々しらべると、これは筋肉が分解され、筋力低下のまま日常生活(通学など)を続けていたのが原因ではないかと考えました。

体幹(腹筋など)の筋力が落ちると、内臓を支えきれずに下垂し、下腹部がぽっこり出て見えやすくなります。

【参考ブログ】摂食障害の体型変化:「顔のむくみ」「下腹ぽっこり」への対処法

消化機能の低下

不規則な食事や過食は、胃腸の働きを低下させます。

「胃もたれ」を訴える拒食症の方は多いですが、「消化しづらい物」が「太りにくい物」と勘違いして、玄米や大量の野菜ばかり摂っている方がいらっしゃいます。

消化不良や便秘、ガスの発生により、物理的にお腹が張って見えてしまいます。

太って見えた理由3. 栄養バランスの悪さ(過食で菓子パン)

これが根本的な原因の一つと言えます。

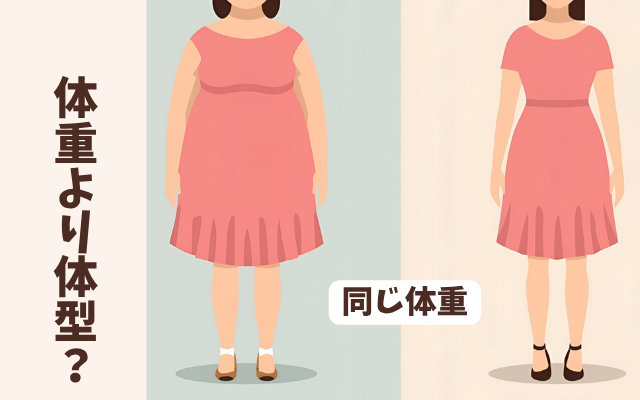

体組成の変化

同じ体重でも、その中身(体組成)が異なります。

菓子パンなどに多い糖質や脂質は、過剰に摂取するとエネルギーとして使われず、体脂肪(特に内臓脂肪)として蓄積されやすいです。

摂食障害時代は、「筋肉量が少なく、体脂肪(特に内臓脂肪)が多い」状態だったかもしれません(体脂肪率の記録はないので、正確には比較できませんが)。

筋肉は脂肪よりも体積が小さく重いため、同じ体重でも脂肪が多いと、全体的にふっくらと、あるいは締まりがなく見えやすくなってしまいます。

太って見えた理由4. 生活リズムの乱れ(不眠)

私は拒食症と診断される前から不眠に悩んでいましたし、処方された薬を飲んでも全然眠れない時もありました(2日連続で完全な徹夜になってしまったことも)。

不眠は体組成や食欲に直接影響するようです。

ホルモンバランスの悪化

睡眠不足やストレスは、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を増やします。コルチゾールは、食欲を増進させるだけでなく、特に**お腹周りに脂肪を溜め込む**ように働きます(←イヤな働きですね…)。

食欲を抑えるホルモン(レプチン)が減り、食欲を高めるホルモン(グレリン)が増えるため、さらに過食(特に高カロリー食)に走りやすくなる悪循環も生まれてしまいます(←最悪…)

太って見えた理由 5. 薬の影響

当時、気分の落ち込み/不眠/イライラなどのためにメンタルの薬をたくさん処方されて飲んでいました。

その副作用として食欲増進、代謝の変化、あるいは水分貯留(むくみ)が起こり、体重増加や見た目の変化に影響した可能性も考えられるみたいです。

【まとめ】摂食障害時代:体重より太って見えた理由

20代の摂食障害当時は、同じ体重であっても、

筋肉量 < 脂肪(特に内臓脂肪)+ 余分な水分(むくみ)

という体組成だった可能性が非常に高いようです。

一方、現在(アラフォー)は、当時よりも栄養バランスや生活リズムが整っていることで、同じ体重でも体組成が改善し(筋肉量が維持され、余計な脂肪やむくみが少ない状態)、引き締まって見える(=太って見えない)のかもしれません。

▼じゃあ何を食べればいいの?という方は、こちら