摂食障害専門カウンセラー中村綾子です。

お母様のための摂食障害専門カウンセリング、受付中です(詳細はこちら)。

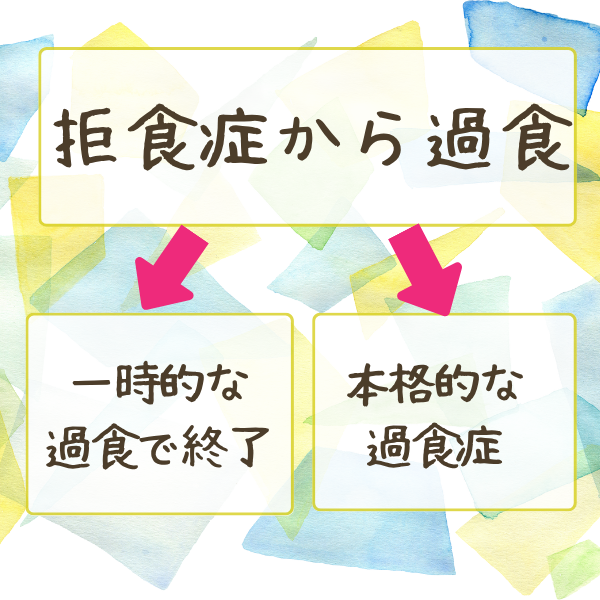

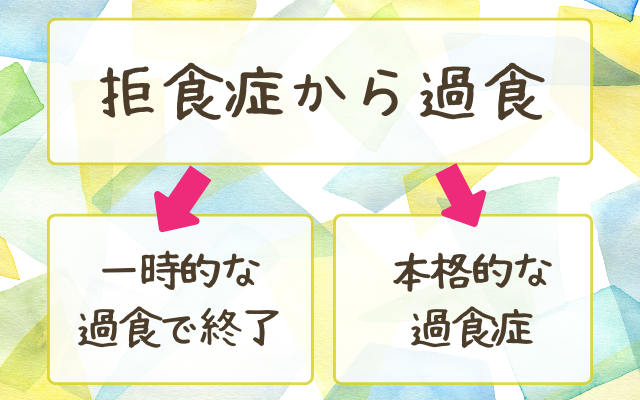

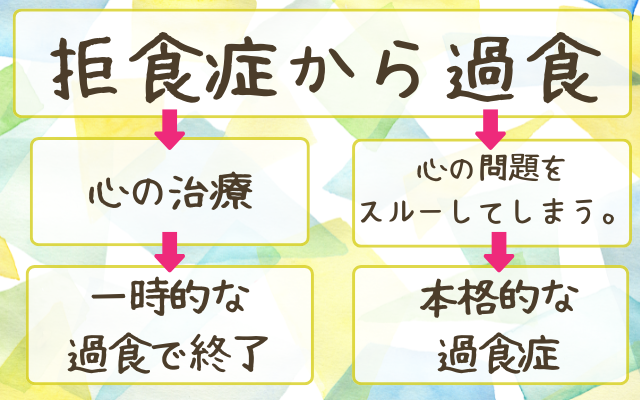

拒食症から過食が始まった場合、その後の変化は、大きく分けて2パターンあります。

(1)拒食症⇒飢餓からの反動で過食⇒心の治療で心が回復⇒一時的な過食で終わる

(2)拒食症⇒飢餓からの反動で過食⇒心に向き合おうとしない⇒本格的な過食症へ

*拒食症のまま、過食を経験しない場合もありますが、今回のブログ記事では触れていません。

⇒【参照】拒食症の回復2つの道:「過食」が心の自由をもたらす理由

このプロセスを掘り下げて考えてみましょう。

拒食症から過食症への移行メカニズム

拒食症(飢餓状態)

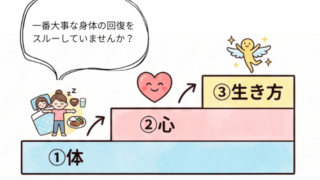

極端な食事制限により、身体は飢餓状態に陥ります。

飢餓状態が続くと、身体は生命維持のために栄養を強く求めます(生理的要因)。

精神的にも、ガマンを続けた食欲、食べることへの罪悪感や恐怖、満たされない感情などが蓄積されます。

飢餓からの反動(過食のはじまり)

生理的な飢餓反応に加え、抑圧されてきた《感情》や《食欲》が限界に達し、一気に爆発する形で過食が生じます。

この時点での過食は、あくまで身体と心の「反動」としての側面が強いです。

分岐点:「心に向き合う」か「向き合わない」か

*心の問題と向き合わない場合を「スルー」と記載

心に向き合う場合(=過食が一時的で終わる)

過食という行動を通して、自身の感情(ストレス、不安、孤独、怒りなど)や心理的なニーズに気づき始めます。

カウンセリングなどを通じて

・なぜ、自分が拒食症を発症したのか

・なぜ、今、過食しているのか

その根本的な《原因》や《背景》について掘り下げていくことがとても大切です。

さらに、日々のストレス対策も並行して実施するのが理想的です。

過食は一時的なものとして捉えられ、心の回復とともに徐々にその頻度や量が減少し、最終的には健全な食行動へと戻っていきます。

この場合、「キレイに治る」ことが多い印象です。

心に向き合わない場合(=本格的な過食症へ)

飢餓からの過食を単なる「食行動の問題」として捉えてしまい、上記のような「なぜ、拒食症を発症したのか?」「なぜ、今、過食をしているのか?」を深く掘り下げないままになってしまう場合です。

感情やストレスを「過食」で処理するパターンが定着し、過食がイライラ対策・ストレス発散の手段として習慣化してしまいます。

結果として、本格的な過食症に陥ったり、嘔吐や下剤乱用などの代償行為を伴う深刻化する場合もあります。

摂食障害を1日も早く卒業するために、ご家族ができること

摂食障害専門カウンセラーとして、痛感しています。

「拒食症かも!?」と気づいた時から1年以上経過していると、本当に治ることに時間がかかってしまいます。

だからこそ、少しでも早く、摂食障害を発症した根本的な《原因》や《背景》について掘り下げていくことが、とても大切です。

お母様さま自身がカウンセリングを受講し、ご自身の心と向き合う過程を経て、お嬢様の回復につながります。

卒業に向けて、一緒に取り組んでいきませんか?

▼卒業をめざす継続コースの案内