*摂食障害は「家族で取り組む病気」です。

摂食障害専門カウンセリング・中村綾子です。

以前ご紹介した記事ですが、とても好評なので、改めて取り上げます。

【摂食障害お母様の声】1年9ケ月で卒業出来るとは思っていませんでした。

この記事の中で、卒業までにかかる時間にはいろんな《要素》が絡んでいるとし、以下の3つをさらっとご紹介しています。

・摂食障害の状態

・クライアント様のモチベーション

・対人関係と協力体制

今回は、摂食障害を「早く卒業できる人の特徴」として、より深堀してご紹介します。

(1)拒食症・過食症の《身体》の状態

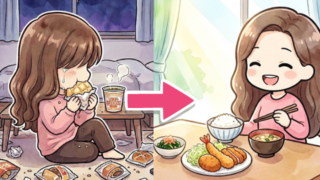

摂食障害を早く卒業できるか否かは、まずお身体の状態がどこまで回復しいてるか、という《スタート地点》の状態により大きく異なります。

拒食症でも過食症でも、社会の中で生きていく上には「ふつうの体型」であることが、やはり必要です。

特に拒食症の場合、ある程度の体重までは【身体の体力】と【心の体力】は、比例すると考えます。

そのため、体重が一定以上無いと、心と向きあうために必要な《心の体力》が不十分で、カウンセリング自体が難しくなります。

心と向き合うために必要な体重は、一応の《目安》は【体重40kg】 と考えます。

目安を40㎏というと「個人差が…」という声が必ず上がるのですが、これについては非常に長くなるので、後日解説したいと思います。

(2)クライアント様のモチベーション

ここでいう「クライアント様」とは、カウンセリングを受講してくださっている方がお母様の場合は、お母様ですし、受講してくださっているのがお嬢様の場合は、お嬢様になります。

ただし、お母様ご自身が変わることで、お嬢様が自ら動き出す…というプロセスが大事なところですから、お嬢様自身のモチベーションも、卒業のためには必要になります。

▼こうした順番については、「母親カウンセリング4ステップ」として解説していますので、こちらの記事をご覧ください。

(3)対人関係と協力体制

対人関係とは、

ご夫婦の関係

親子関係

友人関係

などが該当します。

特に摂食障害は「家族で取り組む病気」ですから、どのご家庭であっても、夫婦関係の見直しは必須になります。

ご夫婦の関係が変わっていくと、親子関係はある程度は自然に変わります。

そして、拒食症・過食症が長期化している方が忘れがちになるのが、【友人関係】です。

特に中学生~大学生の年齢であれば、友達から受ける影響はとても大切ですし、「フツーの感覚」を見失わないためにも、維持してほしいところです。

しかし…

・いつも母娘ベッタリ

・お出かけはいつも「お母さんと一緒」

・友達に摂食障害のことなんて、話せない…etc.

という方が少なくありません。

すでにベッタリ…という状態に陥っている場合は…

お母様から、二人だけの外出を控えてみるとか、お友達との付き合いに誘導してみるとか、意識的に友人関係を維持するよう努めていきましょう。

次に【協力体制】です。

これは、摂食障害だからといって特別扱いすることではなく、むしろ特別扱いをやめ、1日も早く【普通の生活】に戻れるために協力していくことになります。

どんな協力をすればいいか?

これはいつも同じ答ですが、ご家族から

・摂食障害のただしい知識

・摂食障害のただしい治り方

・摂食障害のただしい接し方

を、身に着けて行動していくことです。

そのためには、どんなに熱心に取り組んでも、やはり時間もお金もかかりますし、お母様がこれまでの働き方を見直す必要も出てくるかもしれません。

もちろん、こうした協力をイヤイヤ取り組んでいるなら、上手くいきません。

嬉々として…とまではいかなくても「今は、取り組む時!」と覚悟を決めて、協力体制を作ることが、摂食障害を1日も早く卒業するために必要なことではないでしょうか。

▼改めて、こちらの記事をお読みいただけると嬉しいです。