*吐き気で、ますます食べることが辛くなっていきました。

摂食障害専門カウンセラー中村綾子です。

・食べるとお腹が痛くなる

・食べると気持ちが悪くなる

・食後、スグ動けない(ダルイ、吐き気がする…)

こうした「食後の体調不良」に悩んでいませんか?そして、胃腸さえ回復すれば食べられるのに…と思っている拒食症の方が多いようです。

ちなみに、拒食症時代の私自身もその一人でした(特に拒食症と診断される前)。20歳頃、胃潰瘍を経験したことも尾を引いていましたが。

今回は、とてもよくあるお悩み「食後に気持ちが悪くなる」にお応えする形で、3つの理由を挙げ、それぞれ解説していきます。

理由1: 長期の食事制限による胃腸の働きの低下

これは最も大きな身体的理由の一つです。

(1)消化能力の低下:

食べ物が入ってこない期間が続くと、胃や腸は消化液を分泌する必要がなくなり、その機能が衰えます。

筋肉が使わないと痩せていくのと同じで、胃腸の筋肉も弱まり、食べ物をうまく消化・運搬できなくなります。

(2)栄養の吸収能力の低下

腸の粘膜も萎縮し、栄養を吸収する力が落ちてしまいます。

そのため、少し食べただけでも胃に長く食べ物が留まり、胃もたれや吐き気、膨満感といった不快な症状が出やすくなります。

理由2: 胃下垂

これも拒食症の方によく見られる身体的な変化です。

拒食症と診断される前の私も、コレに当てはまります。消化器内科でバリウム検査を受けたところ「胃が骨盤に食い込んでいる…」と指摘されていました…。

(1)内臓を支える脂肪・筋肉の減少

体重が極端に減少すると、内臓を正しい位置に支えていた腹部の脂肪や筋力も失われます。

これにより、胃が本来の位置より下に垂れ下がってしまう「胃下垂」の状態になりがちです。

(2)胃下垂の症状

胃下垂になると、食後に下腹部がぽっこりと出たり、胃もたれやゲップなどの不快な症状を感じやすくなります。

理由3: 「食べてはいけない」という心理的な理由

これは身体的な理由と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な原因です。

(1)食べることへの強い罪悪感と不安

拒食症の根底には「心の原因」がありますが、「食べること=太ること=悪いこと」という強い思い込みを抱いていることが多いです。

そのため、食事を摂ること自体が強いストレスとなり、罪悪感や不安感、恐怖心を引き起こします。

(2)ストレスによる身体反応

このような強い心理的ストレスは、自律神経のバランスを乱します。

特に、体を緊張させる交感神経が優位になると、胃腸の働きが抑制され、血流も悪くなります。

その結果、吐き気や腹痛といった身体症状として現れます。まさに「心が体に影響している」状態です。

私も、こうした「緊張」に当てはまる場面を思い出します。

拒食症と診断される前、体重減少を続けていた時、「食べようとすると、顔が真っ赤になる」という症状に悩まされていました。

しかし、病院でこの話をすると「更年期みたいだねー、若いのに(笑)」とすごく笑われてしまい、傷ついていました…。

▼だから病院との付き合い方が大事、とお伝えしたいのです。

【摂食障害の回復】受診前に知っておきたい「病院の3つの役割」

まとめ:食後に気持ちが悪くなる理由と対策

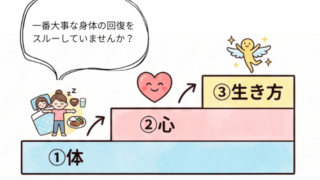

上記の通り、拒食症(&診断される前)の方が抱きやすい「食後の気持ち悪さ」は、身体的な側面と心理的な側面の両方が理由として考えられます。

対処法としては、1日も早く「普通の食生活・普通の体重」に戻すことです。

食べられない状態が続けば、胃腸の消化機能の低下という悪循環にますますハマってしまいますから。無理してでも、少しでも早く「普通に食べる・普通の体重」に戻すことが、「食後の気持ち悪さ」解消につながると考えます。

こうした結論は、私が通院していた大学病院でも言われていたことですし(当時の私は反発していましたが…)、克服経験者として実感するところでもあります。実際、治った後は、拒食症時代のような「食後の気持ち悪さ」が起こることはないですから。

▼毎日の食事に困っているお母様へ

▼接し方のヒントも、無料メールで配信中

オススメ関連記事

・【Q&A】拒食症の娘に「体重、何kg?」と聞いても大丈夫?《専門家が解説》